Gegenspieler der ständigen Geldentwertung ist die steigende Produktivität von uns Menschen.

Technologischer Fortschritt – etwa durch Digitalisierung – ermöglicht es, viele Produkte günstiger herzustellen. Das zeigt sich besonders im Technologiebereich oder auch im Nahrungsmittelsektor. Zum Beispiel kostet ein neuer Fernseher zwei Jahre später oft deutlich weniger – oder z.B. bietet Computer / Notebook bei gleichem Preis deutlich mehr Leistung. Das ist Deflation durch Produktivitätszuwachs – und sie wirkt sogar in unserem inflationären Umfeld.

Die anhaltende Geldentwertung durch expansive Geldpolitik schwächt diesen Fortschritt. Oft wird der Preisvorteil durch die steigende Geldmenge einfach aufgefressen – für die Konsumenten bleibt unterm Strich wenig davon übrig.

Deflation ist doch gefährlich?

Viele heutige Ökonomen argumentieren, dass Menschen in Erwartung fallender Preise nicht mehr konsumieren und lieber ihr Geld sparen – die Wirtschaft würde dadurch stagnieren. Doch das ist ein Irrtum, der sich historisch widerlegen lässt. Deflation ist nämlich nur dann problematisch, wenn ihr eine starke Inflation und massive Geldmengenausweitung vorausgeht (Konjunktur und Rezession; Boom and Bust).

Wir Menschen konsumieren auch bei Deflation. Wir alle kaufen und benötigen Geräte wie Handys, Fernseher oder Laptops – auch wenn diese in einem Jahr günstiger sein könnten. Konsum wird nicht gestoppt, sondern bewusster und oft in bessere Qualität verschoben. Das schützt Ressourcen, Umwelt – und unser Portemonnaie.

Früher war alles besser !?

Unsere Gross- und Urgrosseltern lebten in einem härteren, goldgedeckten Geldsystem – im Gegensatz zum heutigen Zeitalter des reinen Fiat-Geldes. Sie sparten mehr, lebten bewusster, kauften seltener, dafür langlebigere Produkte. Reparieren und Wiederverwenden war selbstverständlich – und das war gut für Mensch und Umwelt.

Warum das?

Weil es einen echten Anreiz zum Sparen gab: Das Geld auf dem Sparbuch wurde mit einem fairen Zins belohnt. Heute fehlt dieser Anreiz. Im inflationären Geldsystem wird Sparen entwertet – stattdessen wird häufig übermässig konsumiert. Für was sollte man noch sparen wenn der Vorteil bzw. der Nutzen fehlt.

Viele glauben, die Politik müsse Überkonsum und Klimawandel mit neuen Gesetzen, strengeren Regulierungen oder höheren Steuern bekämpfen. Doch das ist der falsche Ansatz – und führt unsere Gesellschaft langfristig in die falsche Richtung.

Was wir brauchen, ist ein neues Geldsystem, das Sparsamkeit belohnt statt bestraft.

In einem solchen System würden Menschen automatisch sparsamer leben, bewusster konsumieren und vermehrt auf lokale Produkte setzen – weil diese preislich attraktiver werden.

Denn: In einer reinen Bitcoin-Welt könnten sich Energiekosten und Löhne weltweit annähern.

Weite Transportwege und globale Importe wären somit erheblich teurer als lokale Produkte. Grossunternehmen mit ihrer weltweiten Logistik wären weniger rentabel – kleine, lokale Geschäfte hingegen wieder attraktiv und wettbewerbsfähig. Was auch wieder zur Schonung des Weltklimas beiträgt.

Die Nationalbanken dieser Welt streben in der Regel eine Inflation von ca. 2 % pro Jahr an

angeblich, um der „bösen“ Deflation nicht zu nahe zu kommen. Aber ist das wirklich die „Stabilität“ die wir brauchen?

Konkret heisst das: Wer spart, verliert jedes Jahr 2 % an Kaufkraft.

Mit anderen Worten: Ihr Geld wird langsam, aber sicher entwertet.

In 34 Jahren entspricht das einem Kaufkraftverlust von 50 %.

Das ist so, als würde die Hälfte Ihrer Arbeitszeit – und damit Ihrer Lebenszeit – einfach vernichtet.

Würden Sie heute für die Hälfte Ihres Lohns arbeiten? Das tun Sie aber, wenn Sie Ihre Ersparnisse über 34 Jahre in Staatswährungen halten.

Und das basiert auf der offiziellen Zielinflation von 2 %.

In der Realität liegt die Teuerung in vielen Ländern sogar deutlich höher.

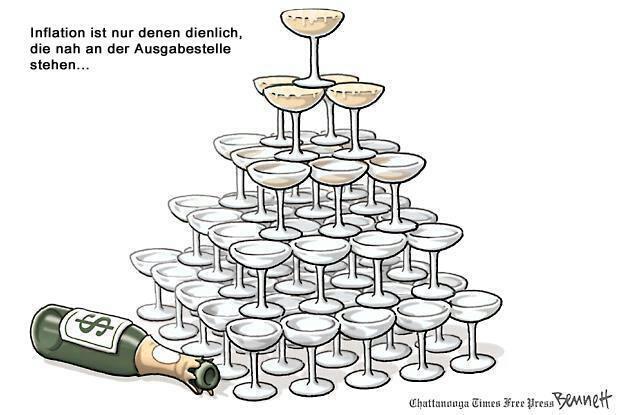

Die (National-)Banken handeln leider nicht immer im Interesse der Allgemeinheit.

Sie schaffen Geld aus dem Nichts, entziehen den Bürgern dadurch Kaufkraft und verlangen obendrein noch Zinsen für das frisch geschaffene Geld. Es wirkt fast wie ein raffiniertes Sklavensystem, bei dem der Bürger den Raub nicht einmal bemerkt – ausser durch den schleichenden Anstieg der Preise um ihn herum.

Die wahre Inflation ist also deutlich höher, als es uns die offiziellen Zahlen glauben lassen. Warum das?

Weil unsere steigende Produktivität die tatsächlichen Preissteigerungen teilweise verdeckt. Die Behörden messen Inflation meist über den sogenannten CPI (Konsumentenpreisindex) – also einen Warenkorb mit alltäglichen Produkten. Doch durch technischen Fortschritt können viele Güter trotz Geldentwertung immer noch gleich viel kosten.

Ein Beispiel dazu:

Vor 100 Jahren kostete ein Liter Milch vielleicht 1.60 Franken.

Rein durch die Entwertung unseres Geldes müsste derselbe Liter Milch heute eigentlich rund 20 Franken oder mehr kosten. Denn die Geldmenge hat sich seither stark erhöht, wodurch eine einzelne Geldeinheit deutlich an Kaufkraft verloren hat. Um dasselbe Gut zu erwerben, brauchen wir also mehr Geldeinheiten – das ist Inflation, sowohl der Geldmenge als auch der Preise.

Dank technischem Fortschritt – etwa durch Melkmaschinen, Automatisierung und effizientere Prozesse – ist die Produktion jedoch viel günstiger geworden. Deshalb kostet ein Liter Milch heute trotzdem noch etwa 1.60 Franken. Aus Sicht des Warenkorbs gab es also keine spürbare Inflation, obwohl die Währung über die letzten 100 Jahre massiv abgewertet wurde. Die gestiegene Produktivität hat diesen Effekt ausgeglichen.

Die Qualität im Warenkorb nimmt ab.

Früher konnte sich eine Familie vielleicht noch Rindsfilet leisten – heute greifen viele zu günstigeren Alternativen wie Schweinskoteletts. Der Inhalt des Warenkorbes wird entsprechend Korrigiert was die Gesellschaft sich im Schnitt leistet. Offiziell bleibt der Preis im Warenkorb fürs Fleisch also stabil, doch die Qualität des Massstabes sinkt immer weiter. Somit wird die bemessene Preisinflation etwas verschönert.

Ähnlich wie bei der sogenannten Shrinkflation: Um die Preise „scheinbar“ konstant zu halten, verkleinern Hersteller einfach die Produkte oder reduzieren deren Inhalt.

Ein weiterer Grund zur Erkenntnis:

Die reale Inflation ist deutlich höher – und damit schlimmer – als die offiziell ausgewiesene.

Am besten lässt sie sich an der Geldmenge M2 ablesen:

Diese wächst aktuell weltweit im Schnitt um ca. 6 bis 8 % pro Jahr.

Und genau deshalb steigen die Preise für knappe Güter wie Immobilien, Aktien oder Rohstoffe langfristig auch um diese 6 bis 8 % – einfach weil es immer mehr Geld gibt, das sich auf ungefähr gleich viele Güter verteilt. Oder was glauben Sie warum die globale Börse (z.B. die bekanntesten ETF’s) rund 7% pro Jahr im Durchschnitt preislich anwächst? Genau aus dem Grund der steigenden Geldmenge im Verhältnis zur Gütermenge.